2022

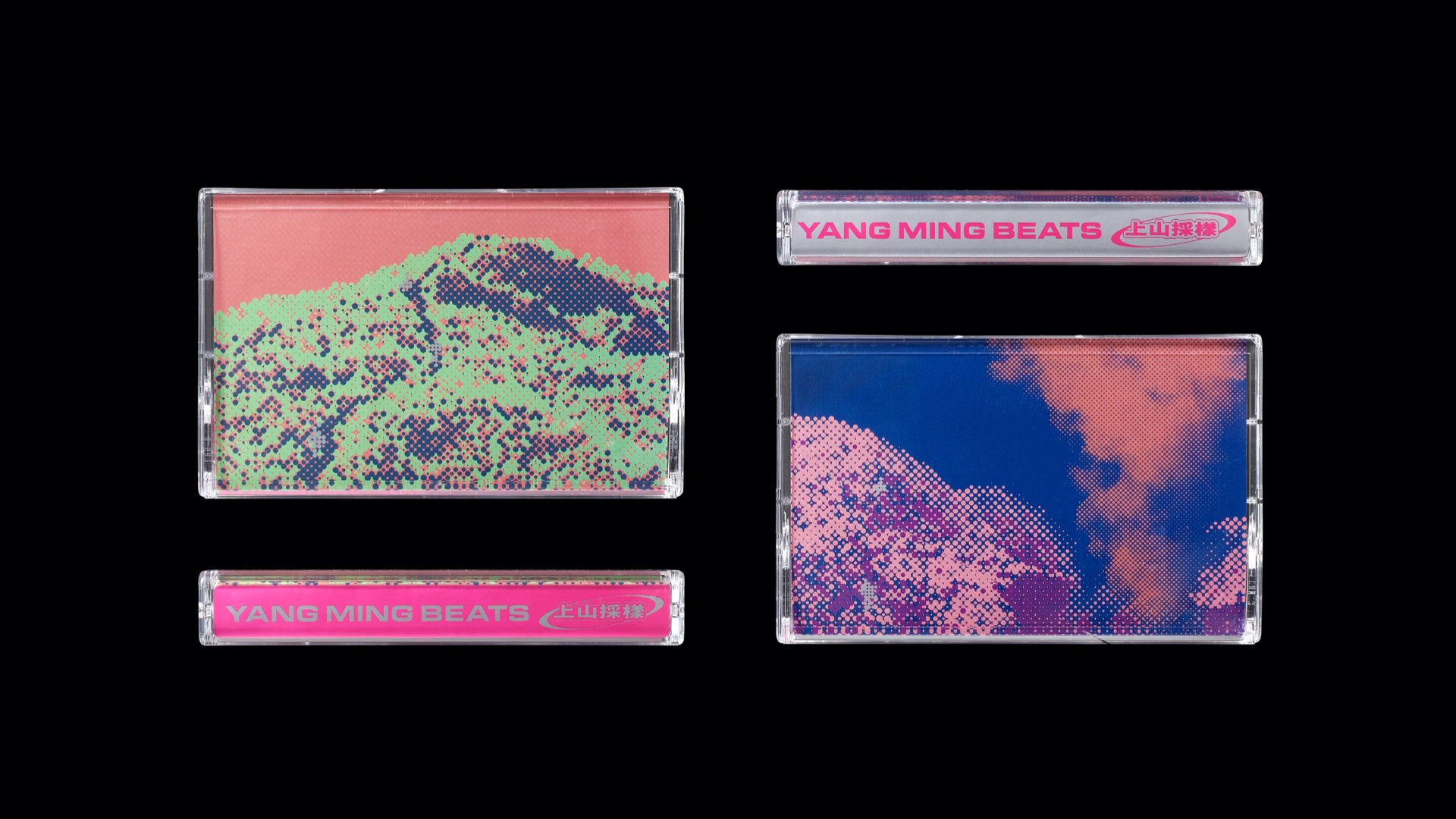

上山採樣 YANG MING BEATS

整體視覺&專輯設計

- ▧ 專輯視覺|格式設計展策 InFormat design

- ▧ AD |王耀邦(格子)

- ▧ D|吳柏翰

- ▧ P |許瑄芮、陳映璇

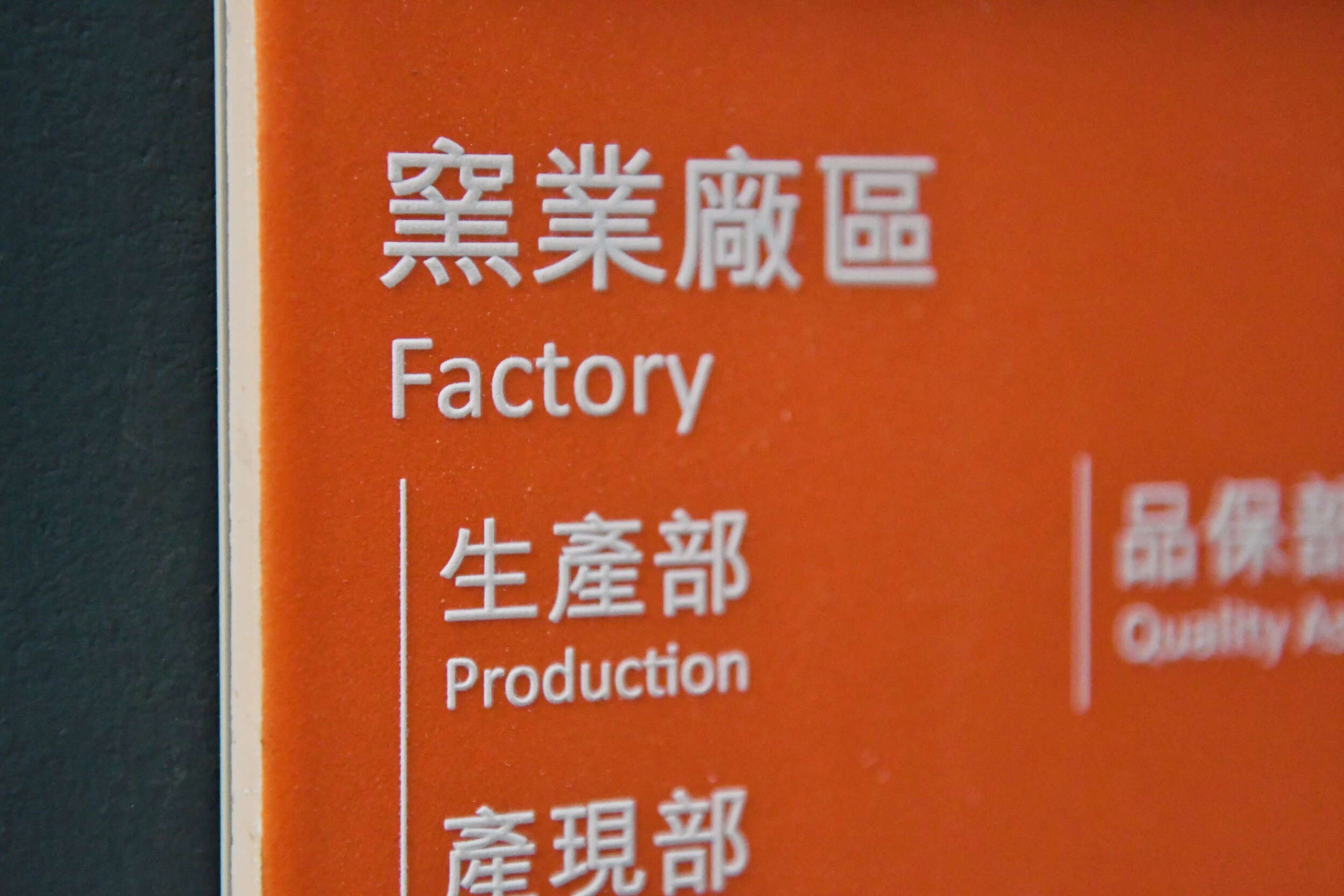

- ▧ 採樣攝影|陳敏佳

- ▧ 文宣攝影|黃少柔

- ▧ 顏社 KAO!INC. 專輯執行團隊

- ⨀ 總策劃|張逸聖(迪拉胖)

- ⨀ 企劃執行|游伶雅、蔡昱嘉、王欣茹

- ⨀ 藝人經紀|汪牧君

- ▧ 音樂製作團隊

- ⨀ Beats by PUZZLEMAN

- ⨀ 監製:張逸聖

- ⨀ 專輯錄音工程師:蔡隆鑫

- ⨀ 錄音室:顏社工作室

- ⨀ 專輯混音工程師:蔡隆鑫、張逸聖

- ⨀ 混音室:顏社工作室

- ⨀ 母帶後期處理工作室:顏社工作室

- ⨀ 母帶後期處理工程師:張逸聖

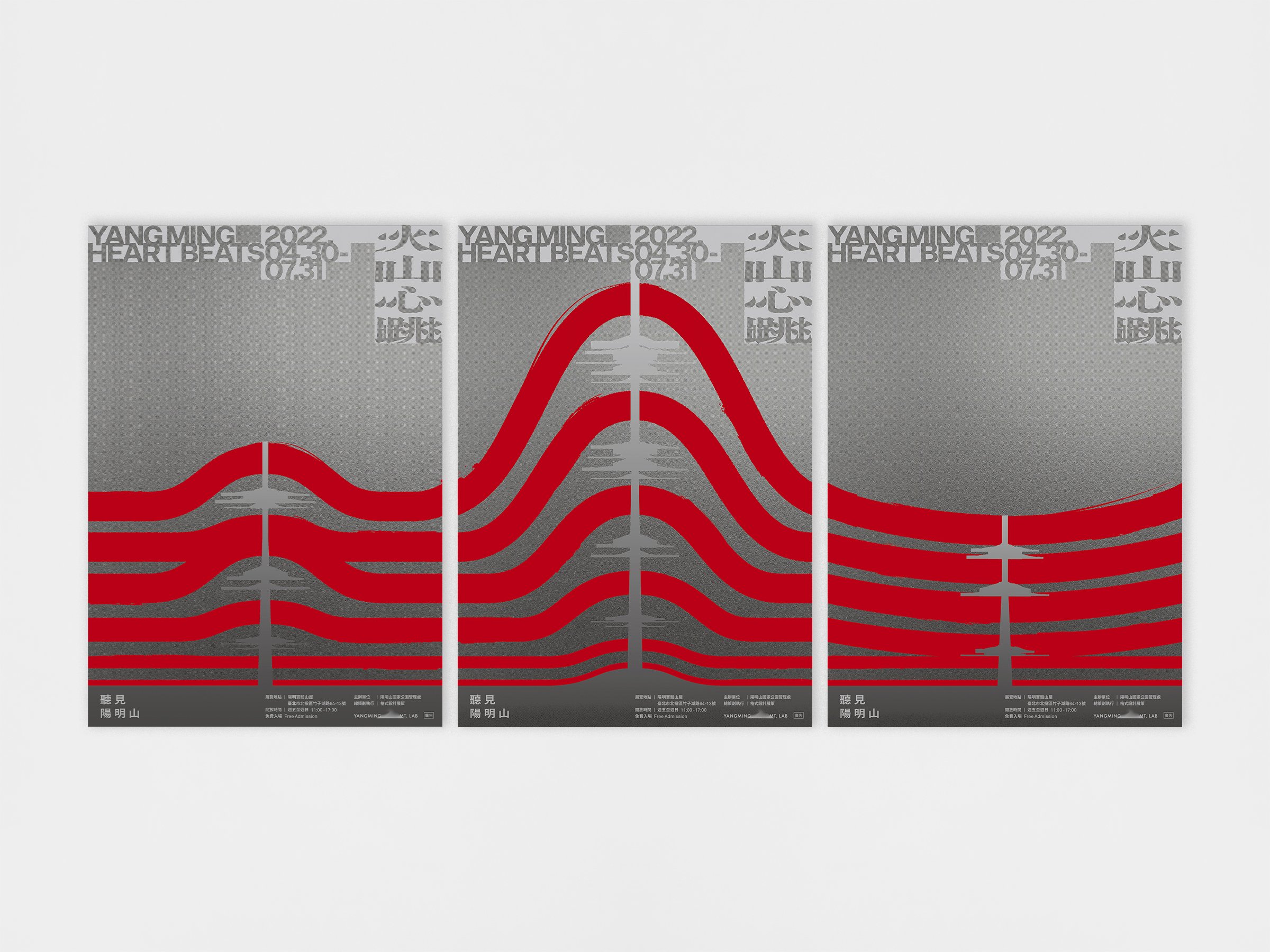

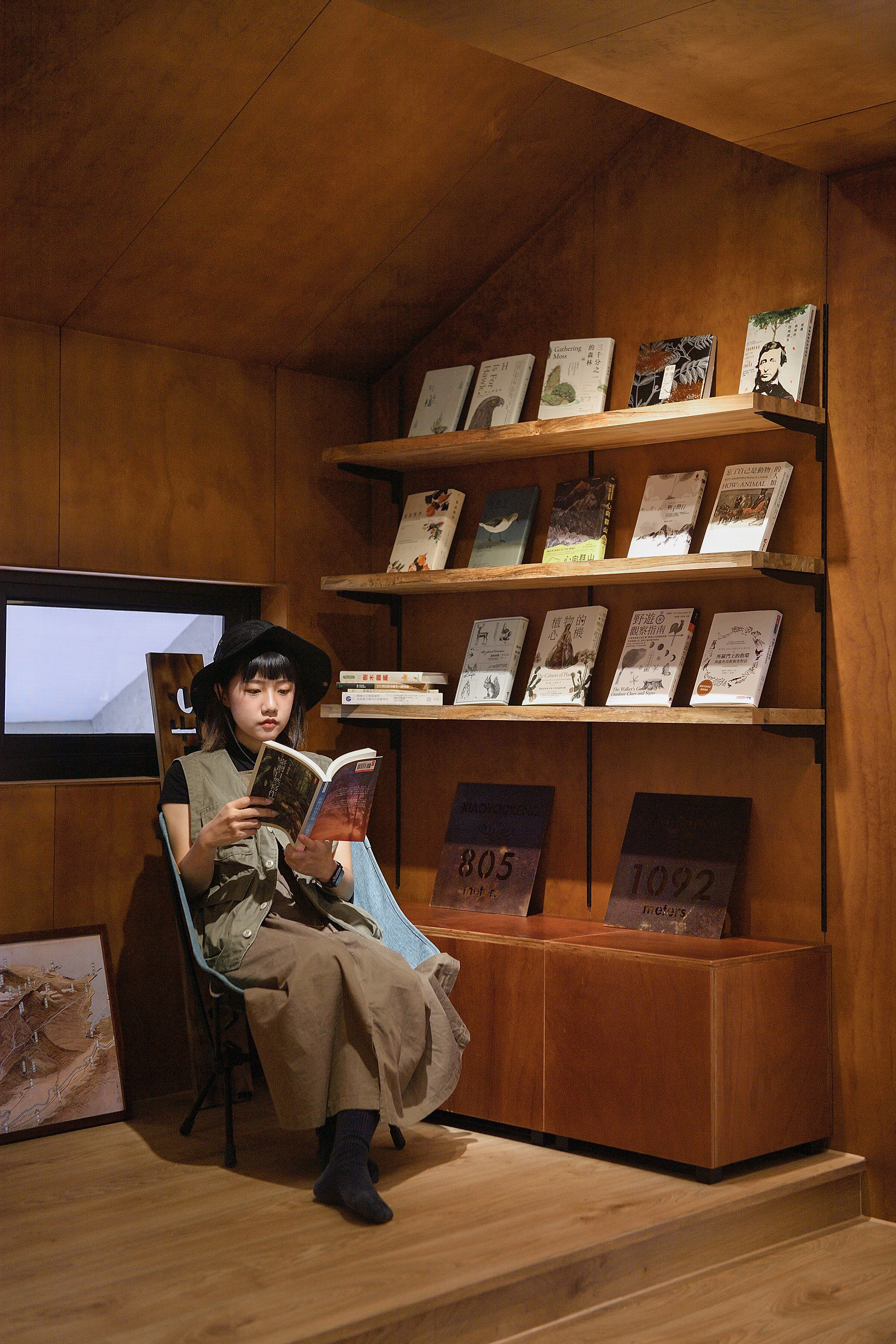

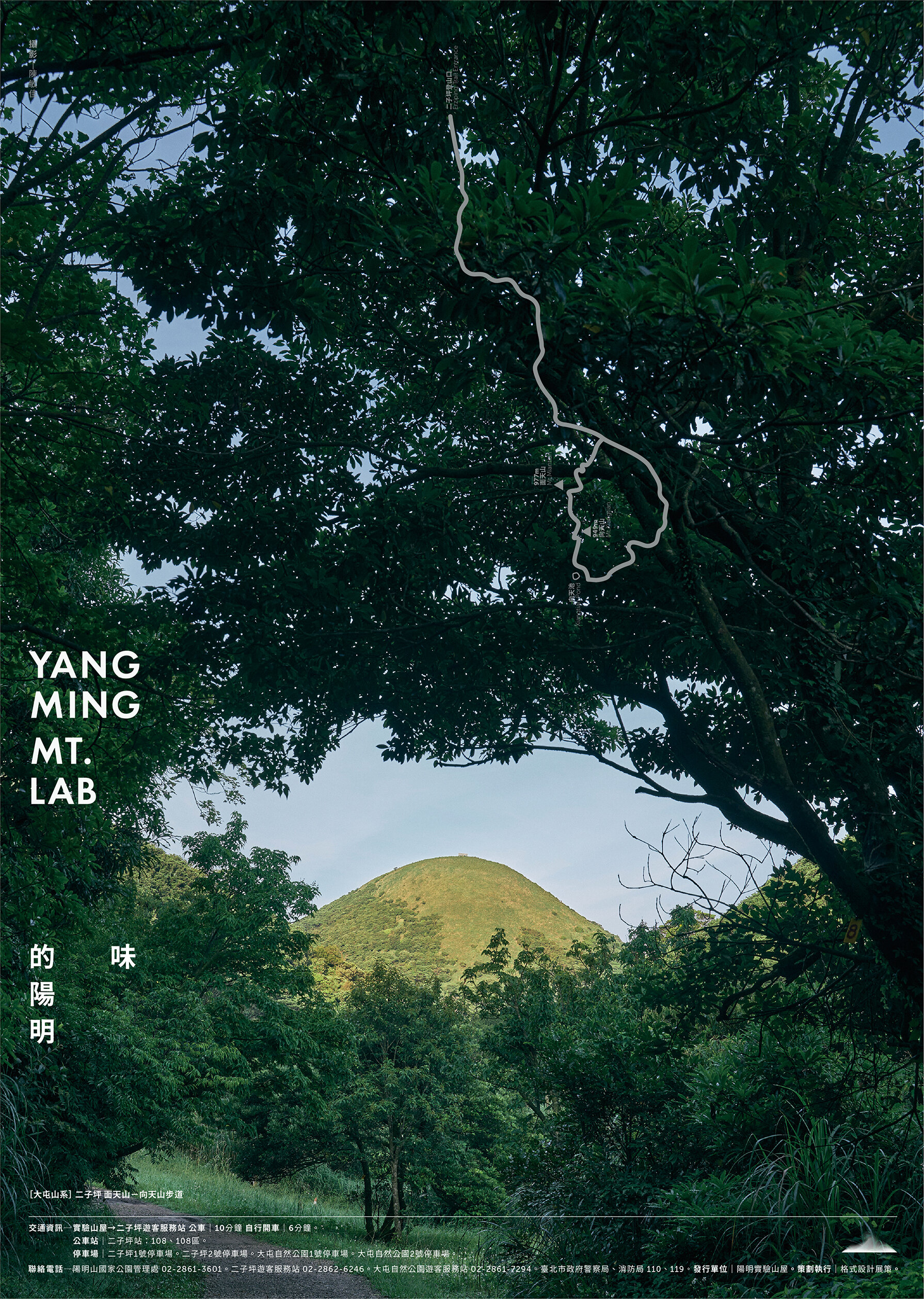

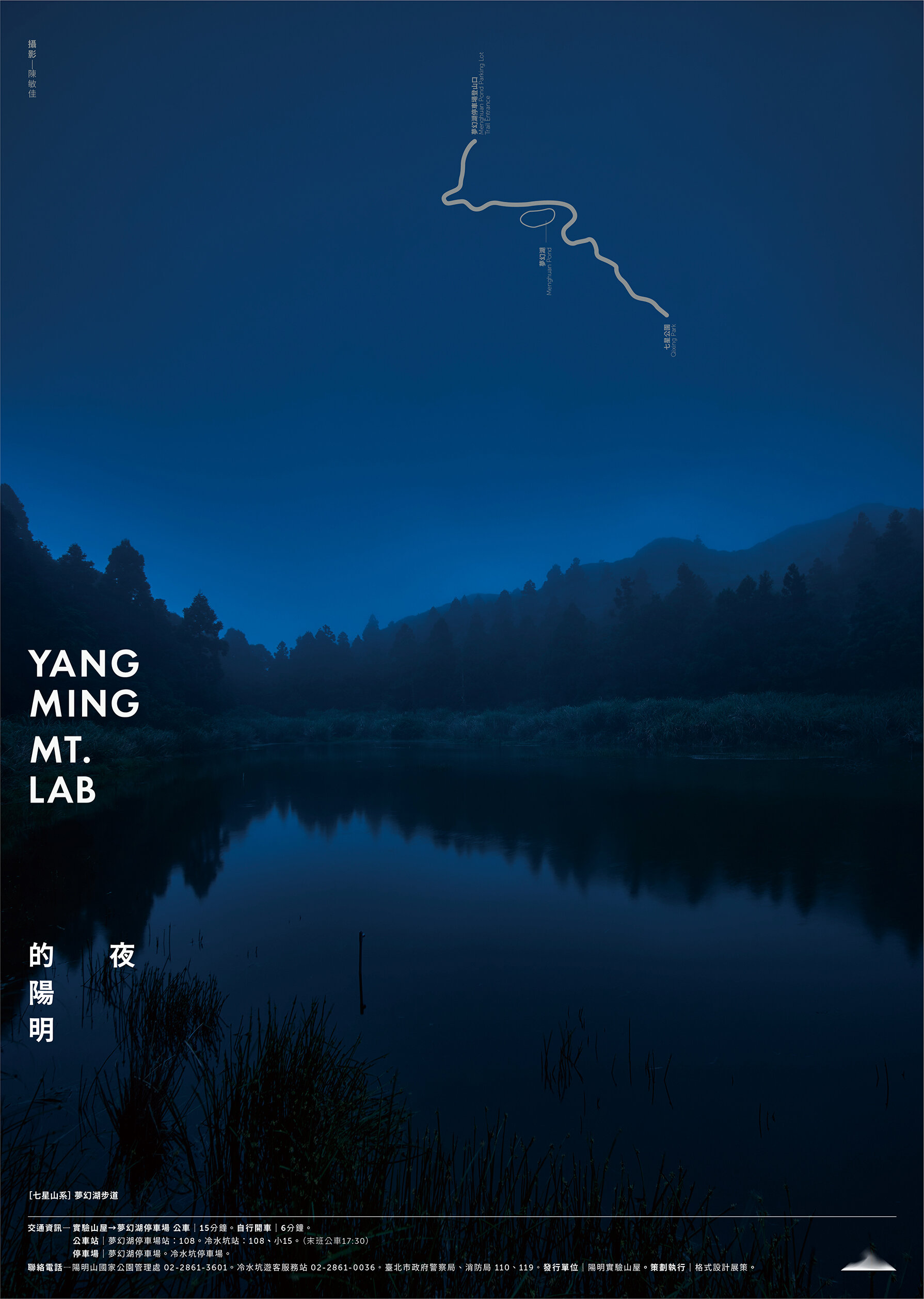

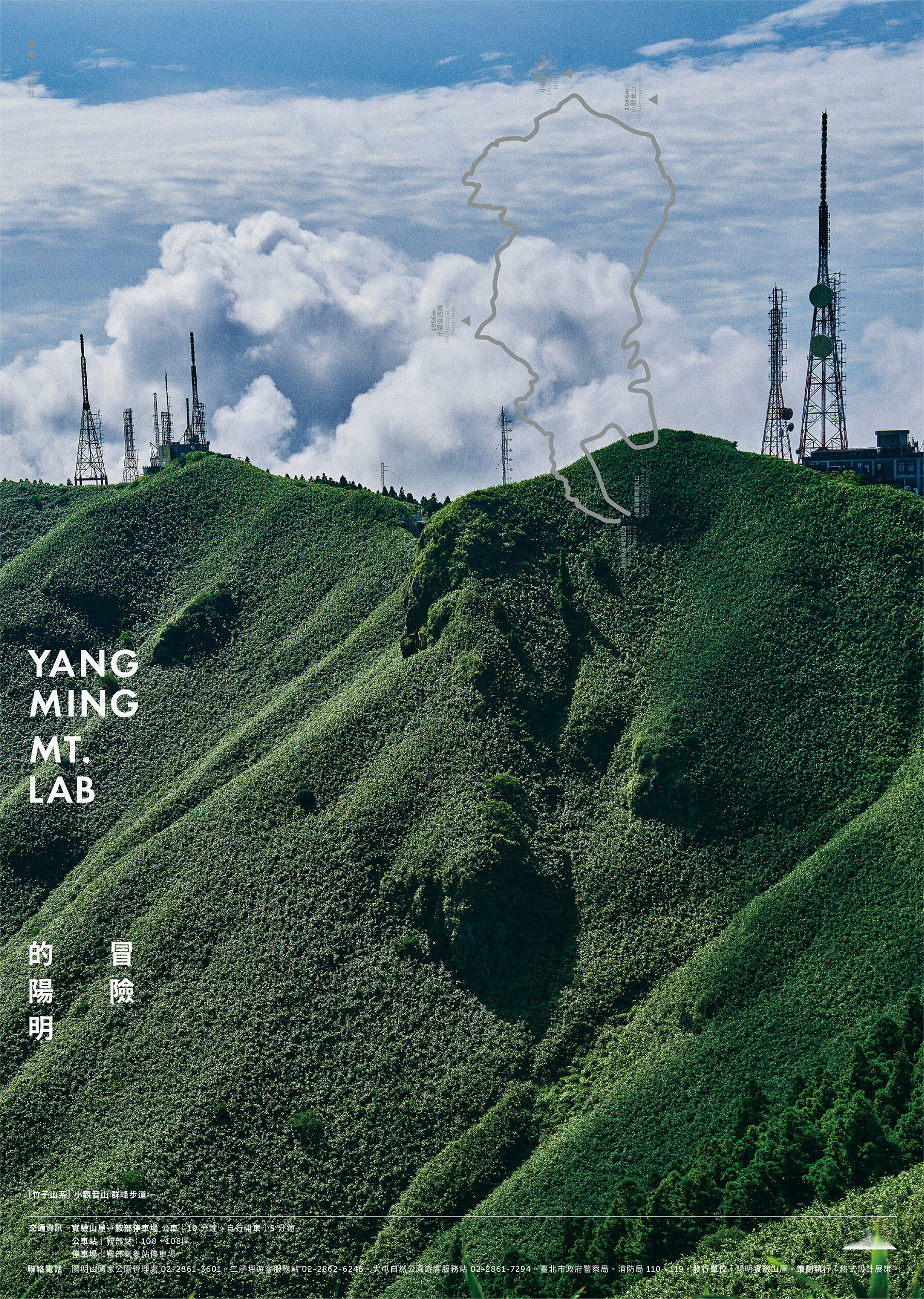

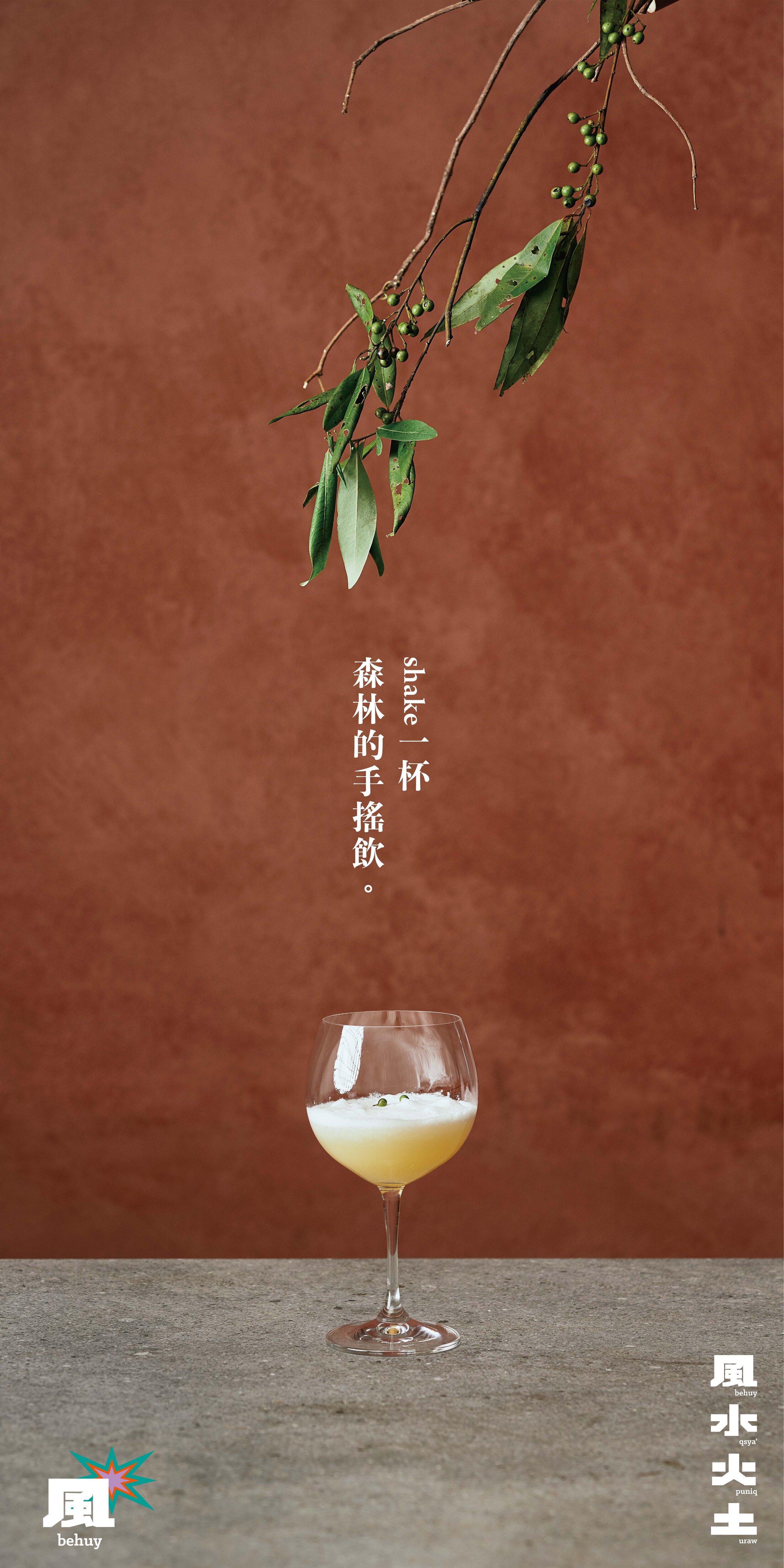

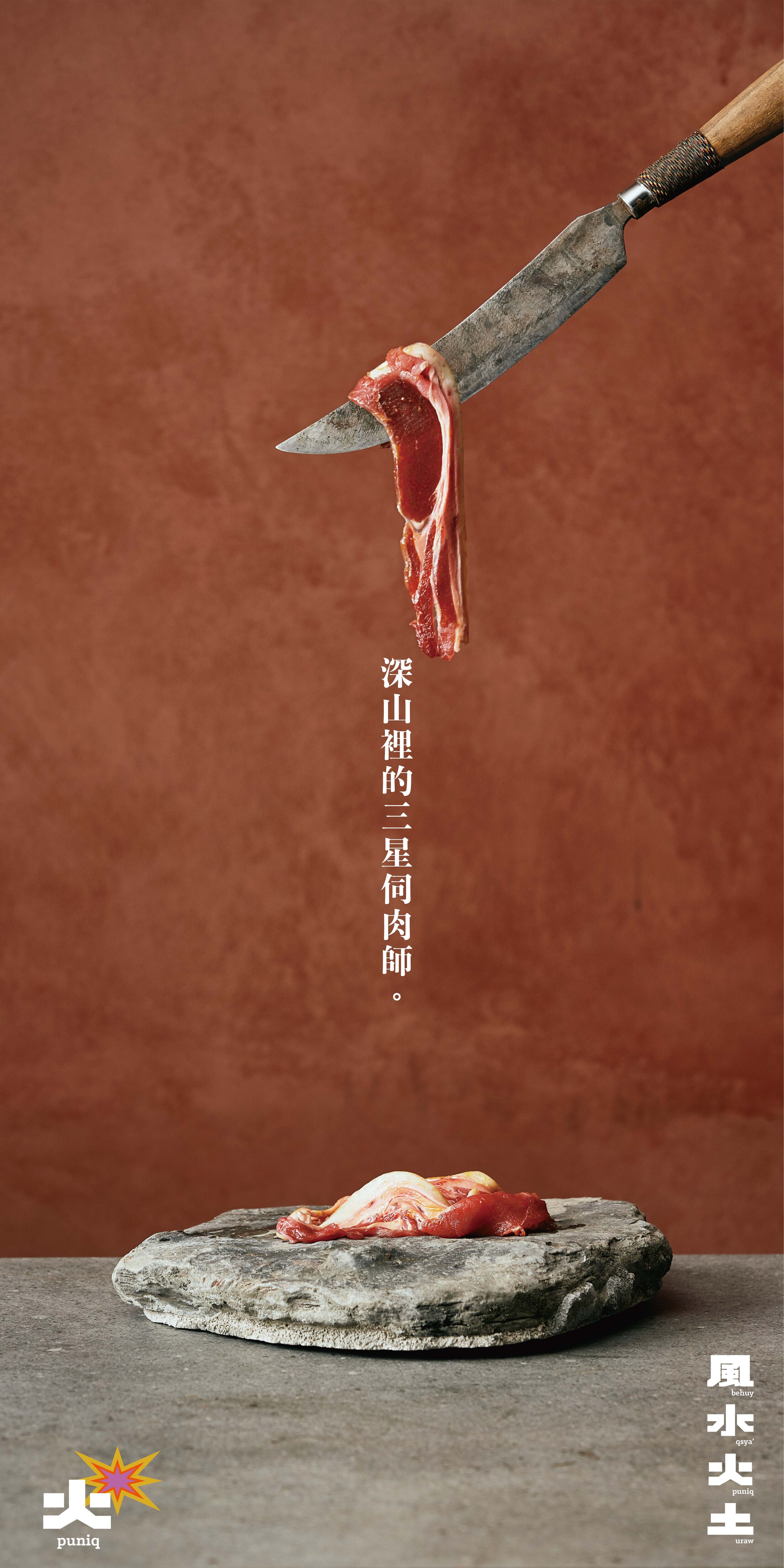

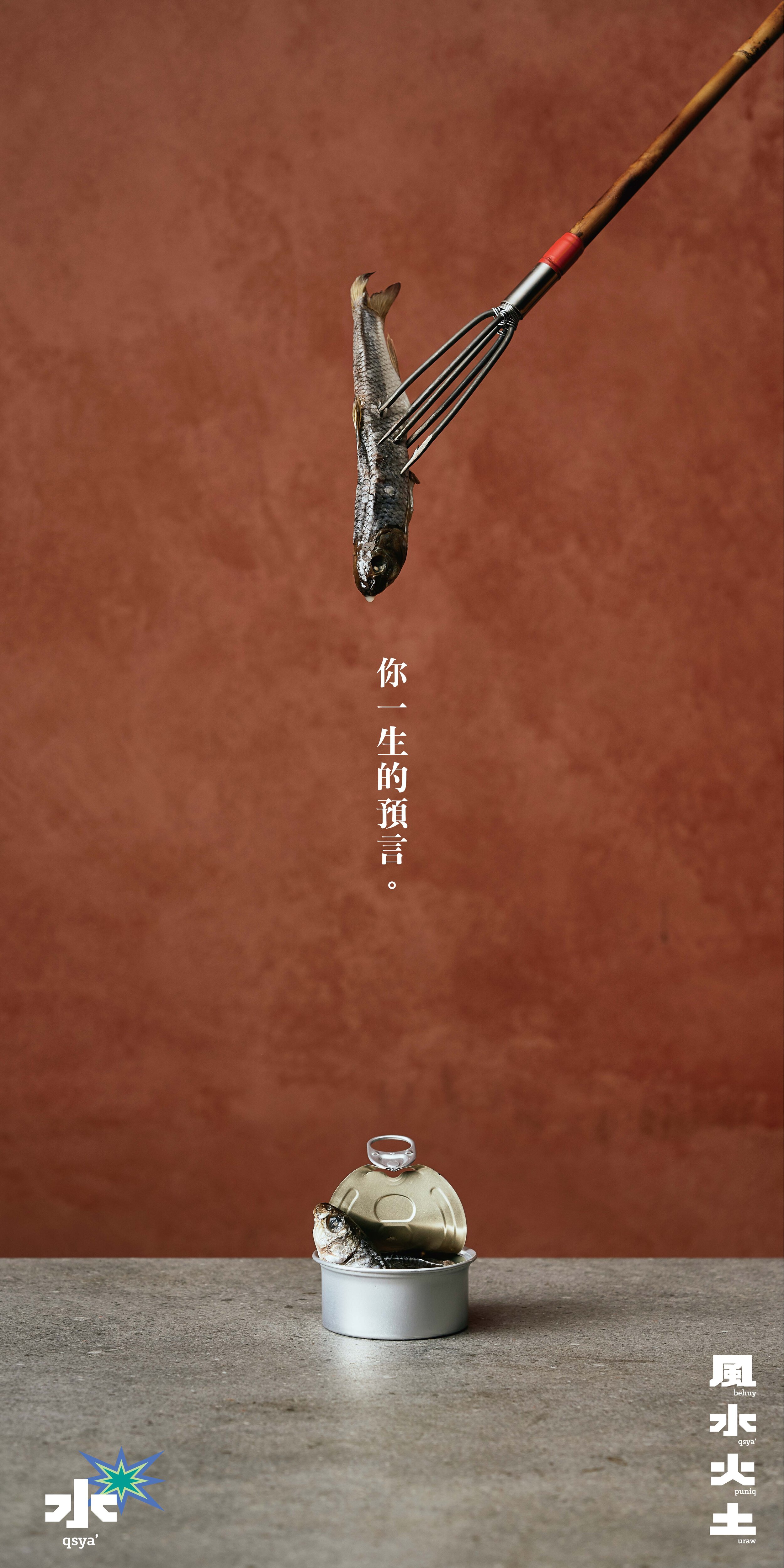

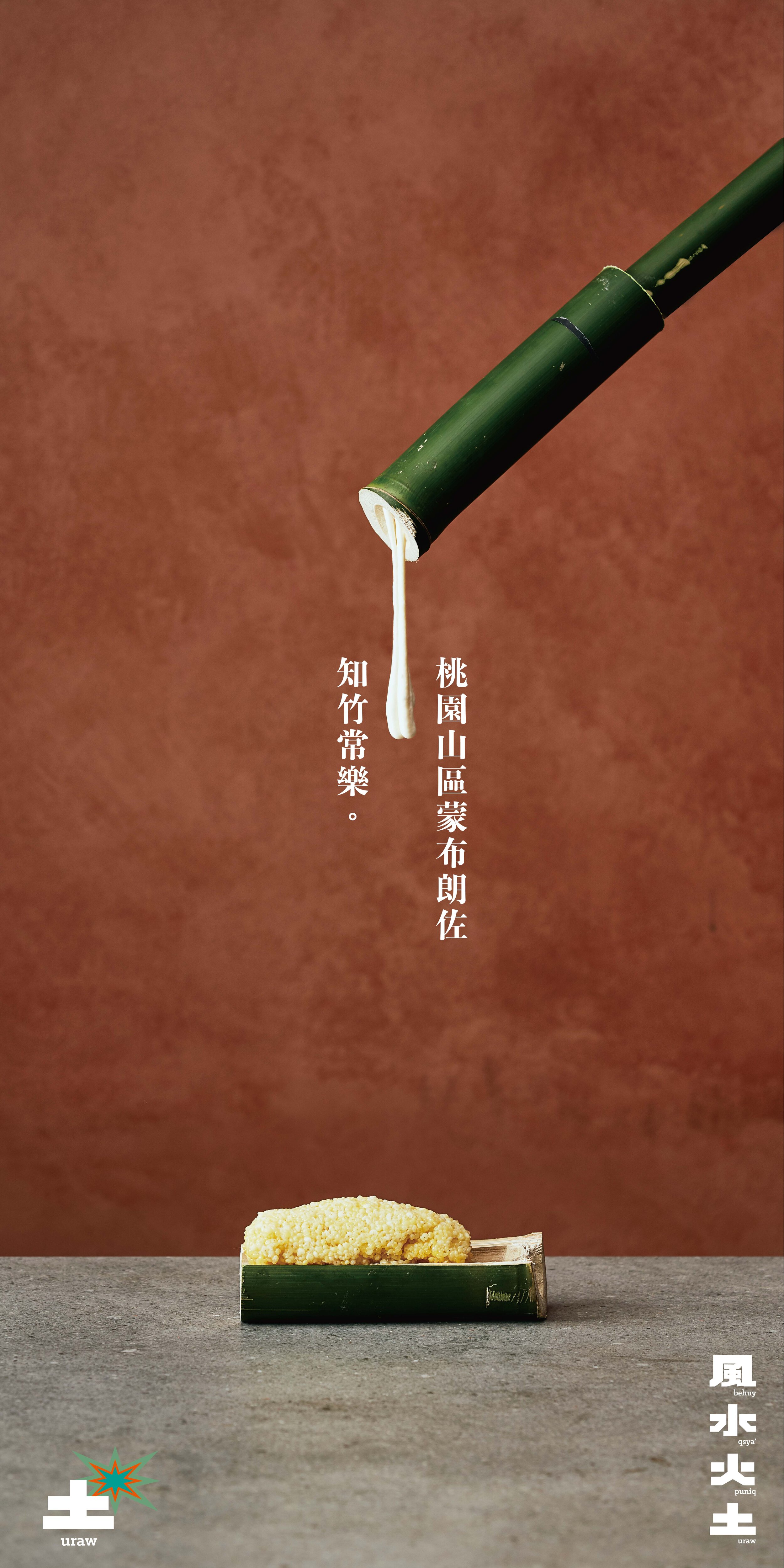

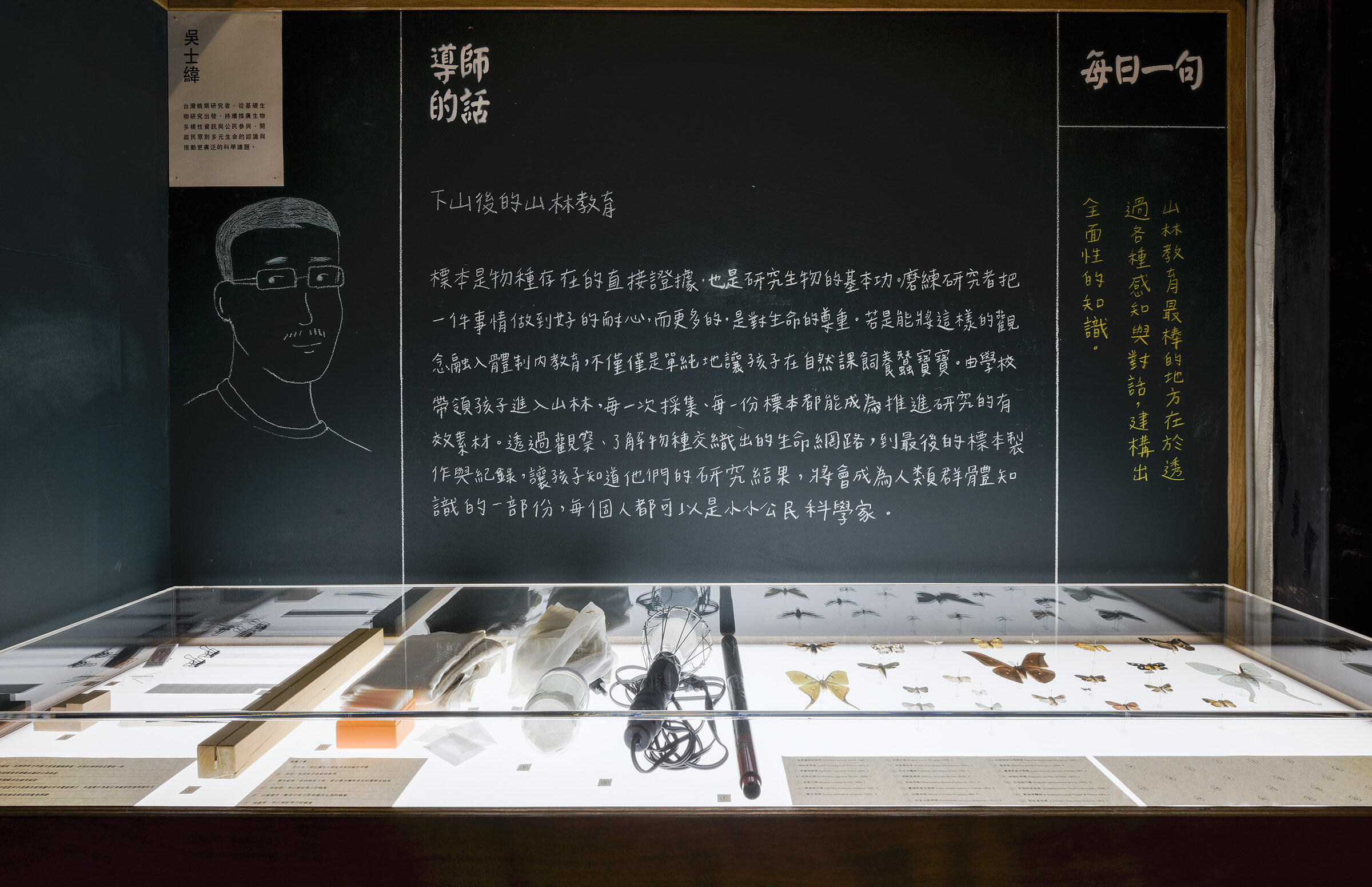

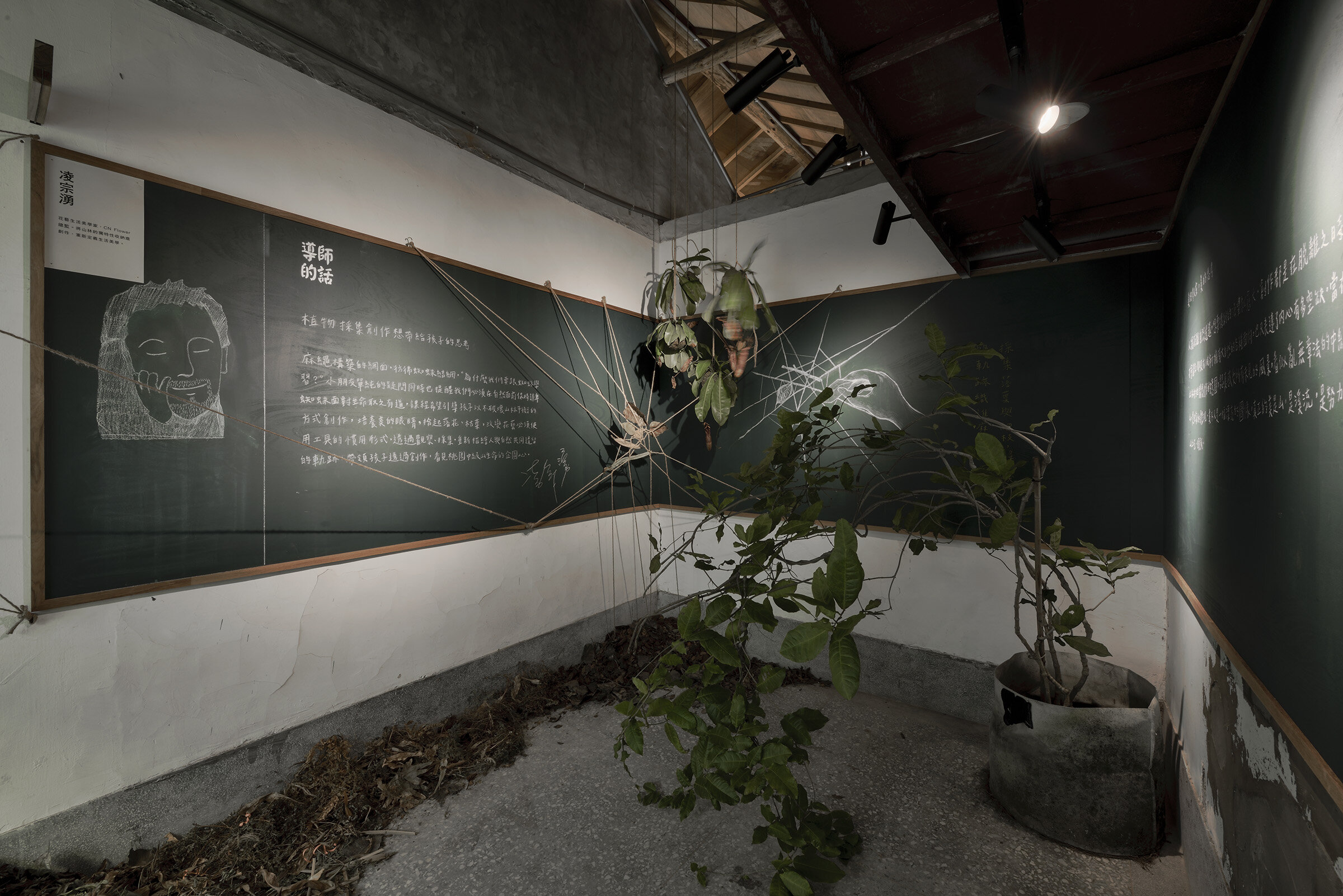

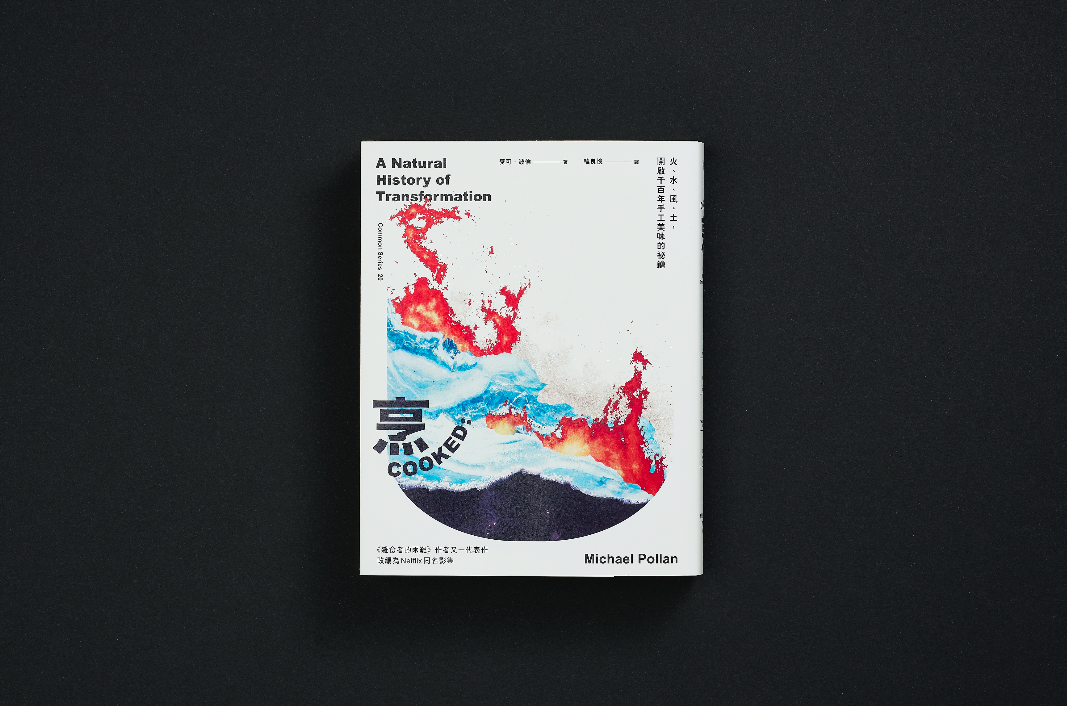

《上山採樣:YANG MING BEATS》主視覺設計

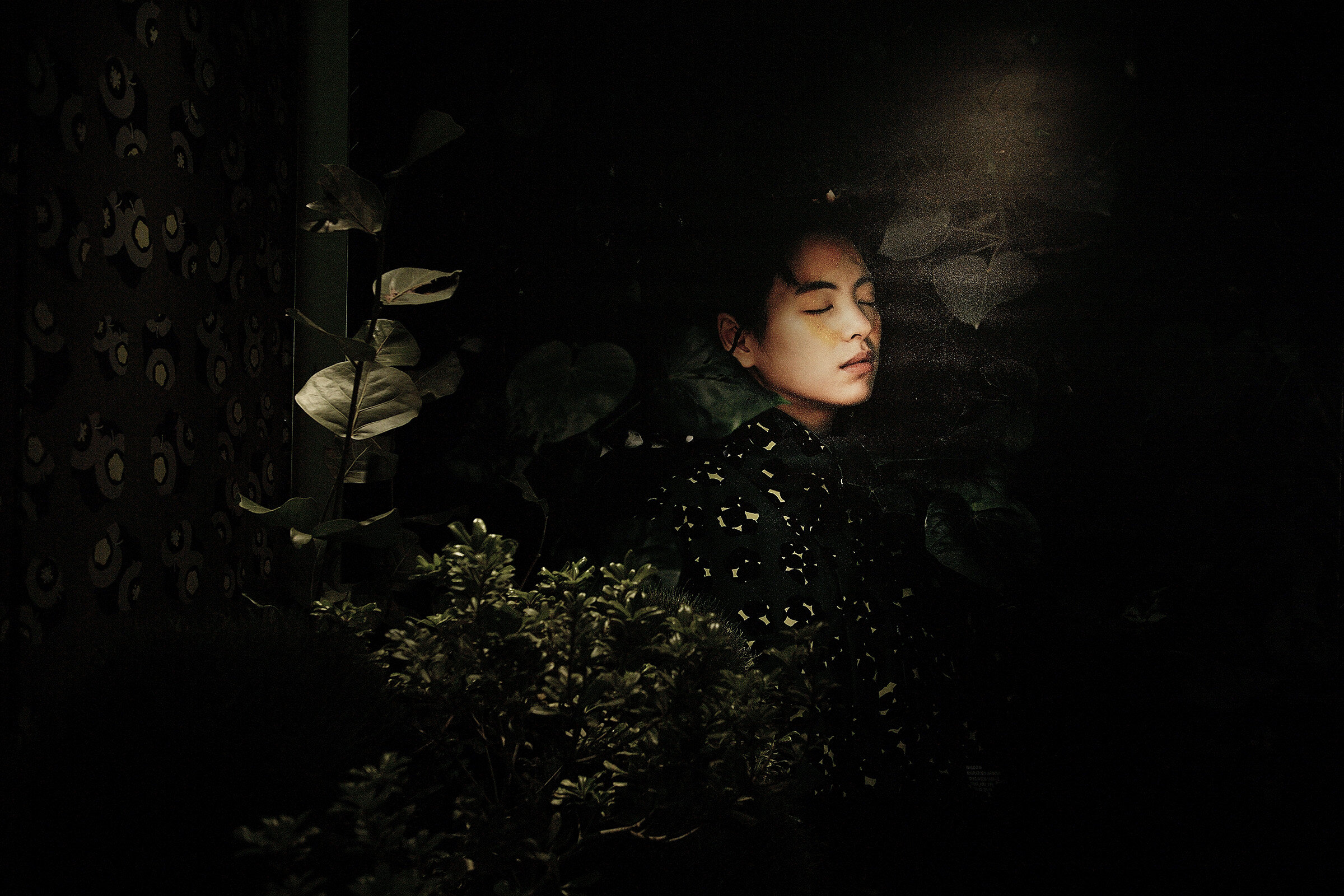

迷幻、鬆軟、顆粒感 YANG MING BEATS 主視覺,將攀登七星山間飄渺的雲霧風景,裂解成一顆顆粒子,藉由顆粒間撞色錯位,帶出此次音樂的載體「錄音帶」的粗粒質感,音樂聲響取樣陽明山川地景,在雙腳行進間幻化成各式Beat交織,在聆聽的同時身體也成為自然的一部分。

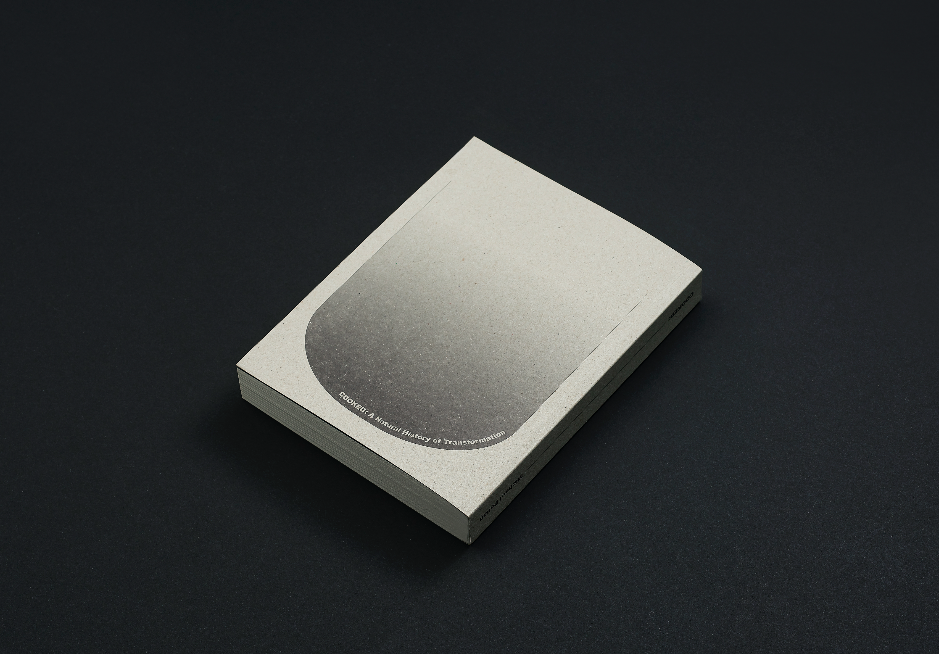

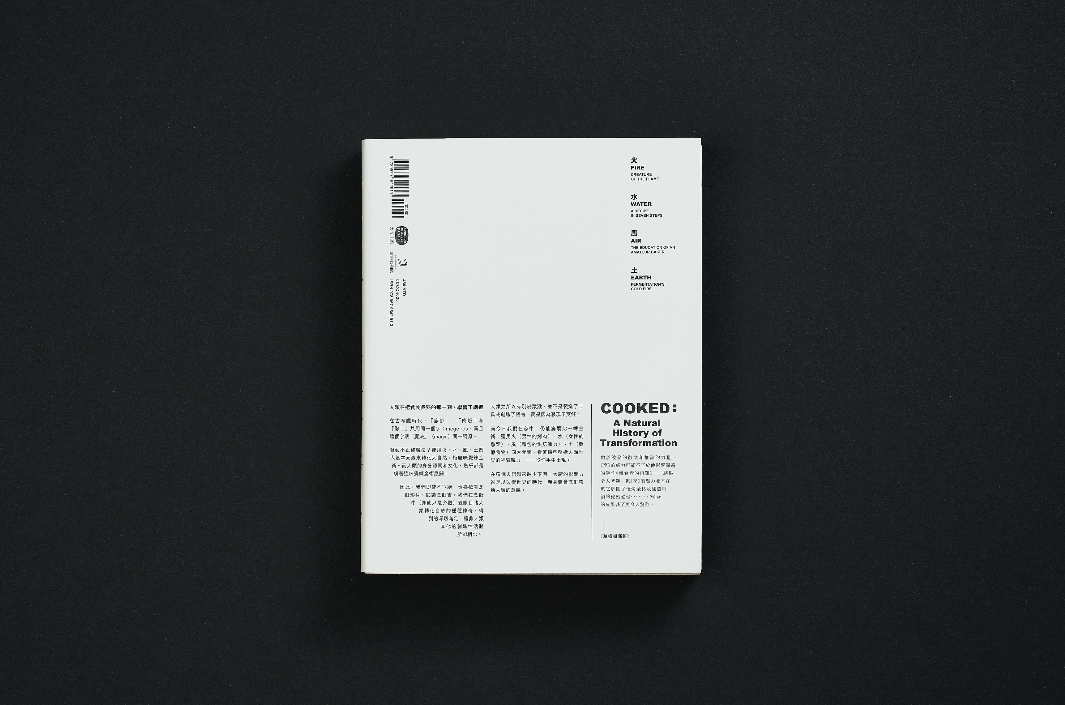

PUZZLEMAN 專輯《上山採樣:YANG MING BEATS》

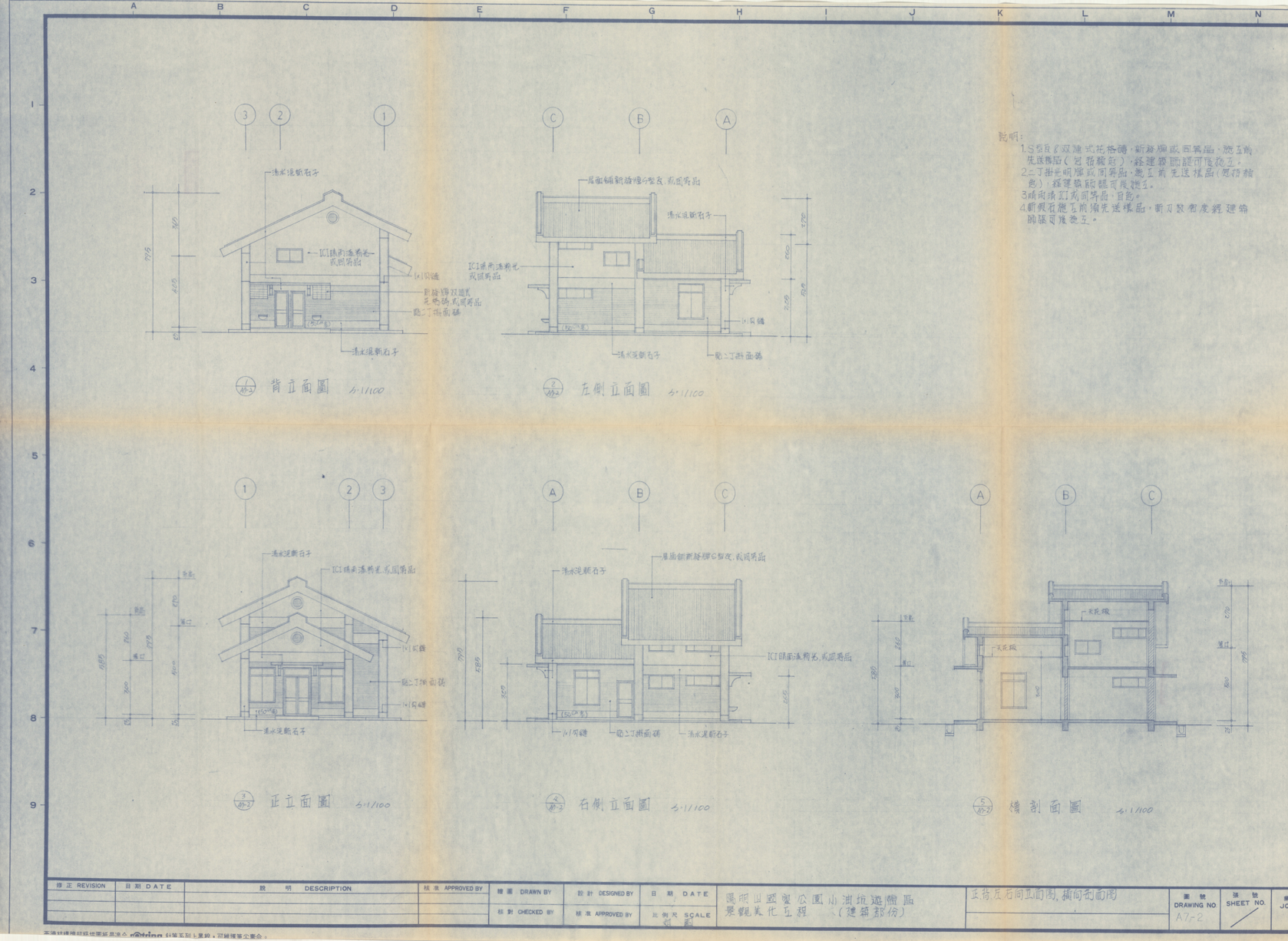

想像拆解專輯的過程如開啟一份名為《上山採樣》的遊戲任務包:包裹錄音帶的霓虹半透PVC袖套搭配金屬鉑卡夾,採UV印白,在不同角度觀看時讓山形產生顆粒輪廓變化,卡套底下收整PUZZLE專輯專屬聲景地圖、採樣貼紙,地圖正面攤開為可供收藏A3主視覺海報,背面醒目滿版螢光色,將採樣路線路線節點清楚對應專輯歌曲,邊爬邊聽同時搭配攀登地圖身歷其境體驗PUZZLEMAN創作思路。