嘻哈(Hip Hop)作為近代繼搖滾樂之後最具影響力的音樂通俗文化,透過音樂、電影、NBA等媒介,全世界無數有天賦的孩子接觸到嘻哈音樂,開始跟著音樂跳舞、畫畫、饒舌。

90年代的台灣,有一群孩子透過剛興起的網路集結成社群,分享對饒舌音樂的熱愛與情報,甚至開始用母語土法煉鋼創作饒舌音樂,從1999年一張到處散播的地下饒舌DEMO開始,〈韓流來襲〉、〈釣蝦場〉、〈十三號天使〉這些國語台語夾雜的饒舌歌曲炸翻了大街小巷和每個大學的宿舍,熱狗和大支這對搭檔在華語饒舌音樂史上奠定了一塊基石。

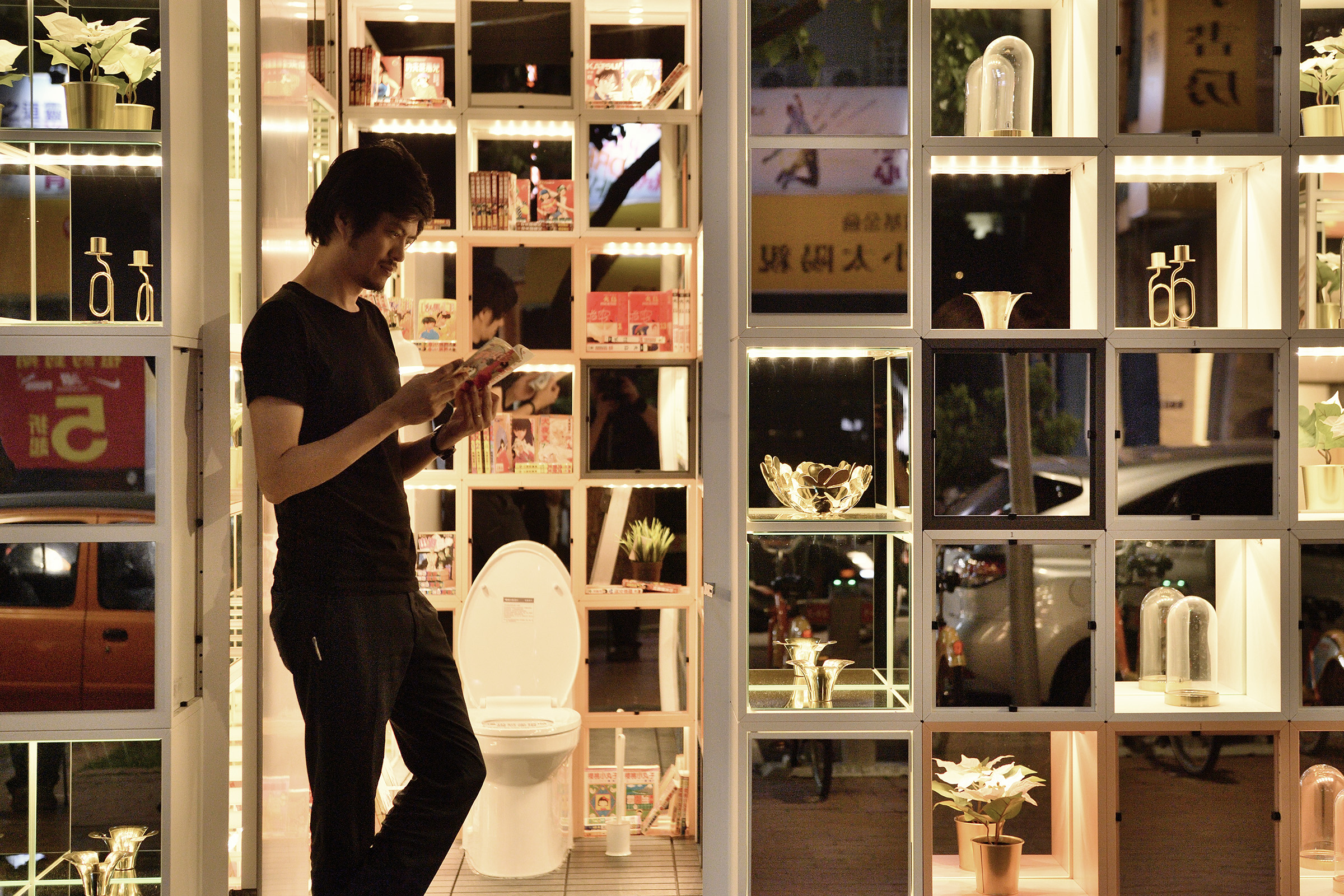

嘻哈的火苗從北到南,從都市到鄉鎮;從西門町的服飾店前,到台中的大業公園;從台南的海安路,燒到高雄的新崛江。這些孩子出身不同、環境各異,但饒舌音樂對他們來說是最熾烈的一把火,可以燒盡壓抑在生活以及胸口的不平與壓迫,也是最醇厚的一杯酒,可以讓躁動的心撫平,讓夜晚像湖水一樣靜。有越來越多的小孩不止把嘻哈當音樂來聽而已,更把嘻哈當作是一種實踐在生活裡的信仰,他們揉合自己的想像和人生體悟,傳教給身邊更小的孩子。

嘻哈宅男們在校園裡結社議論嘻哈,街頭少年們戴上金鍊和墨鏡作為行走江湖的行頭,他們的人生在社會中毫無交集,但他們都信仰著嘻哈,在耳機和車上放著搖頭晃腦的饒舌音樂,甚至都開始RAP。

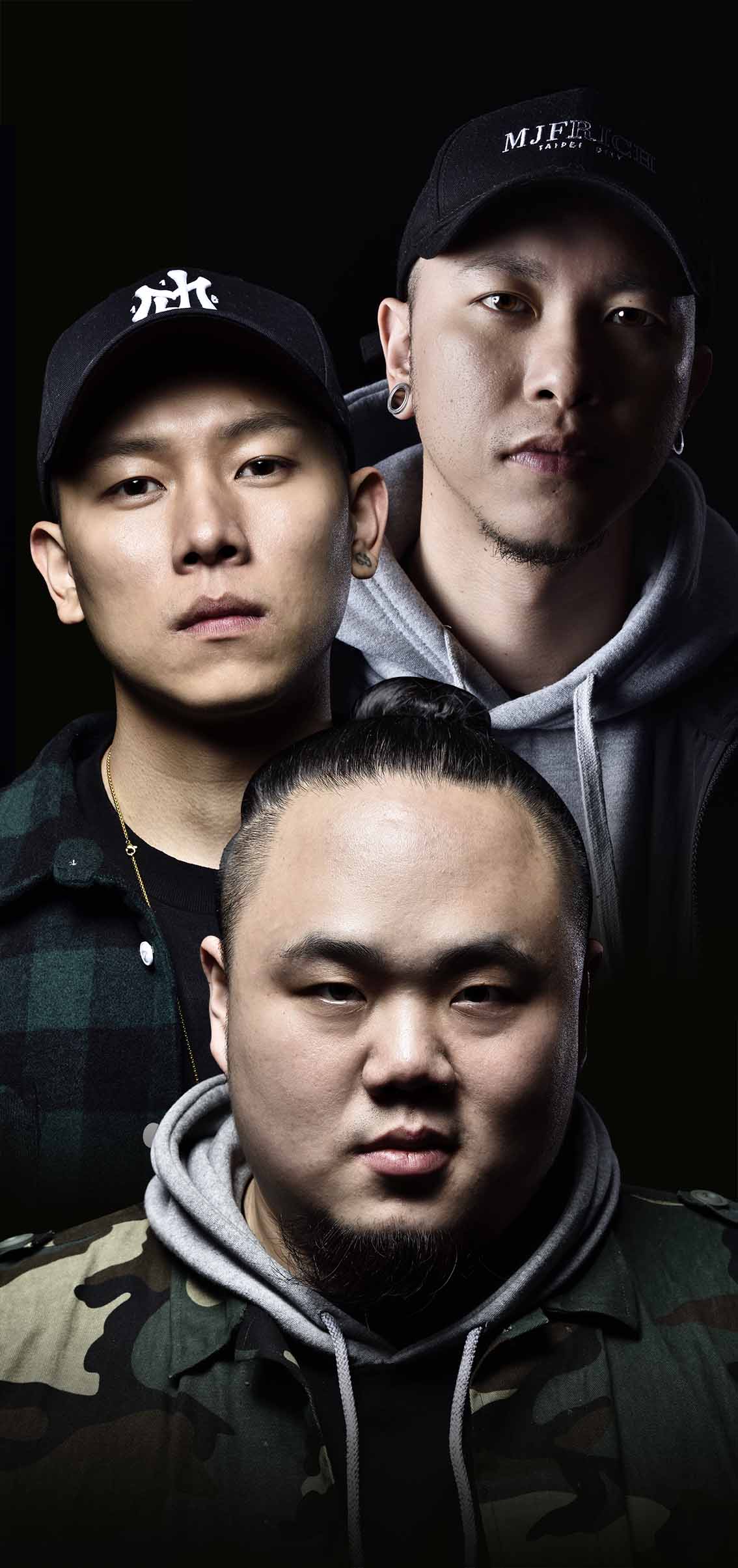

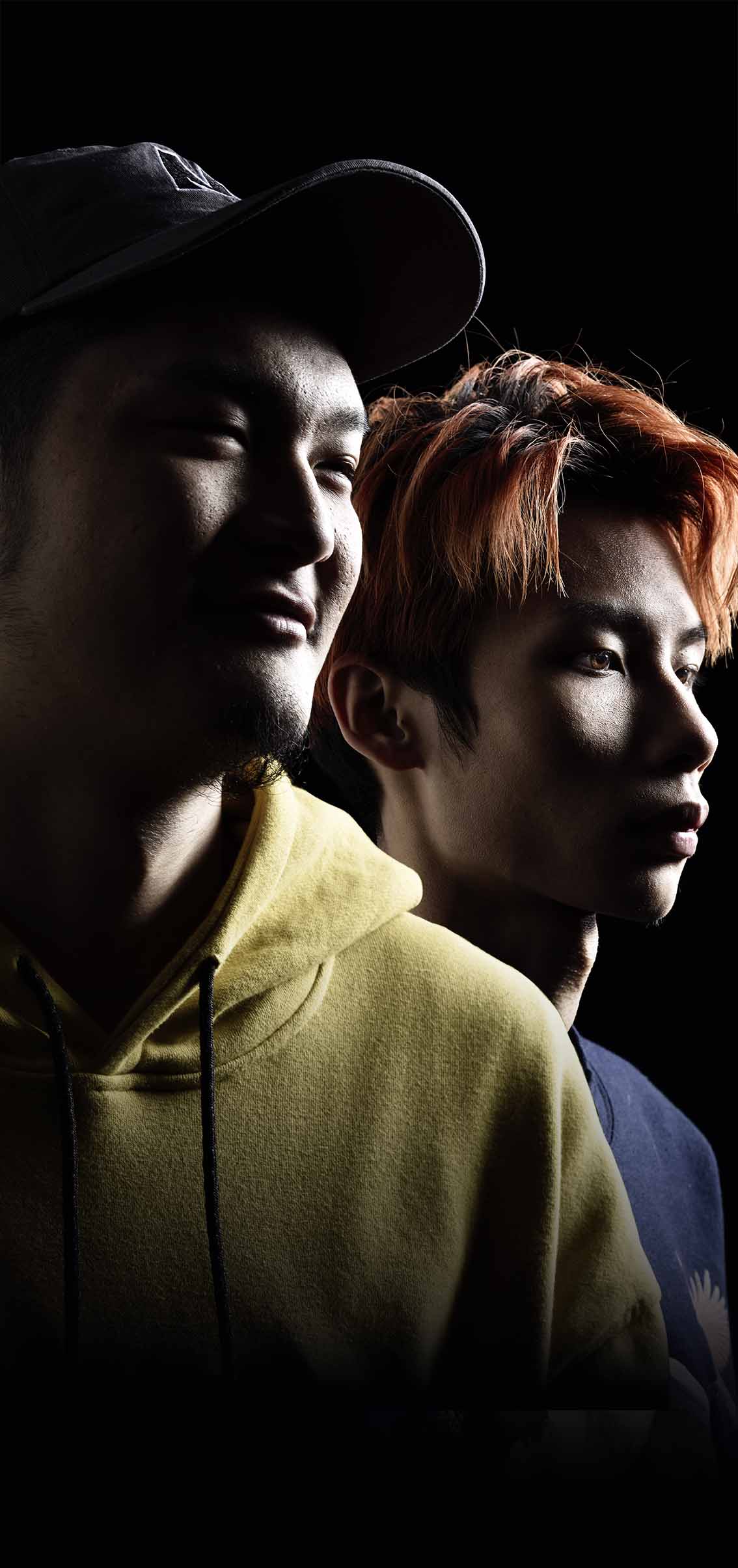

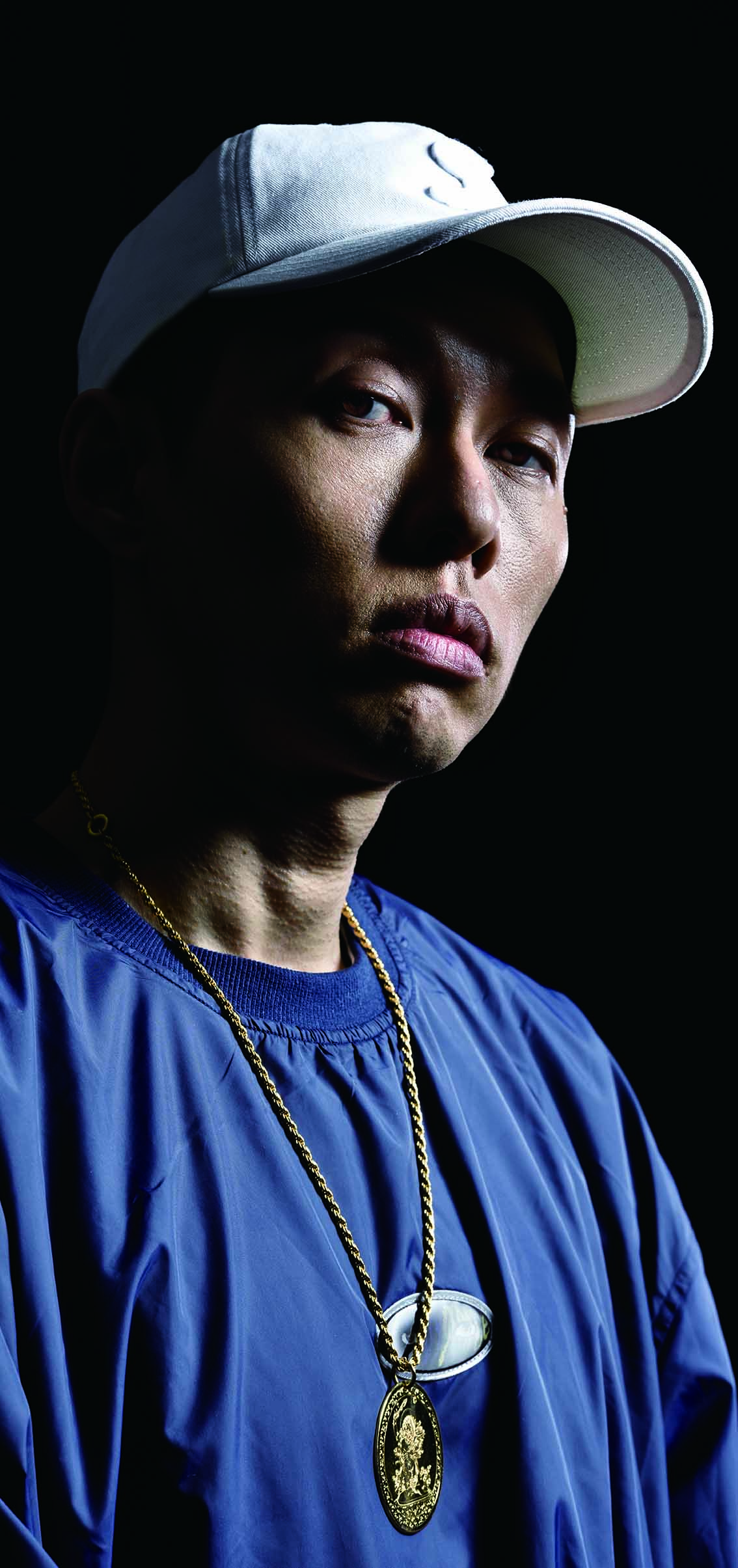

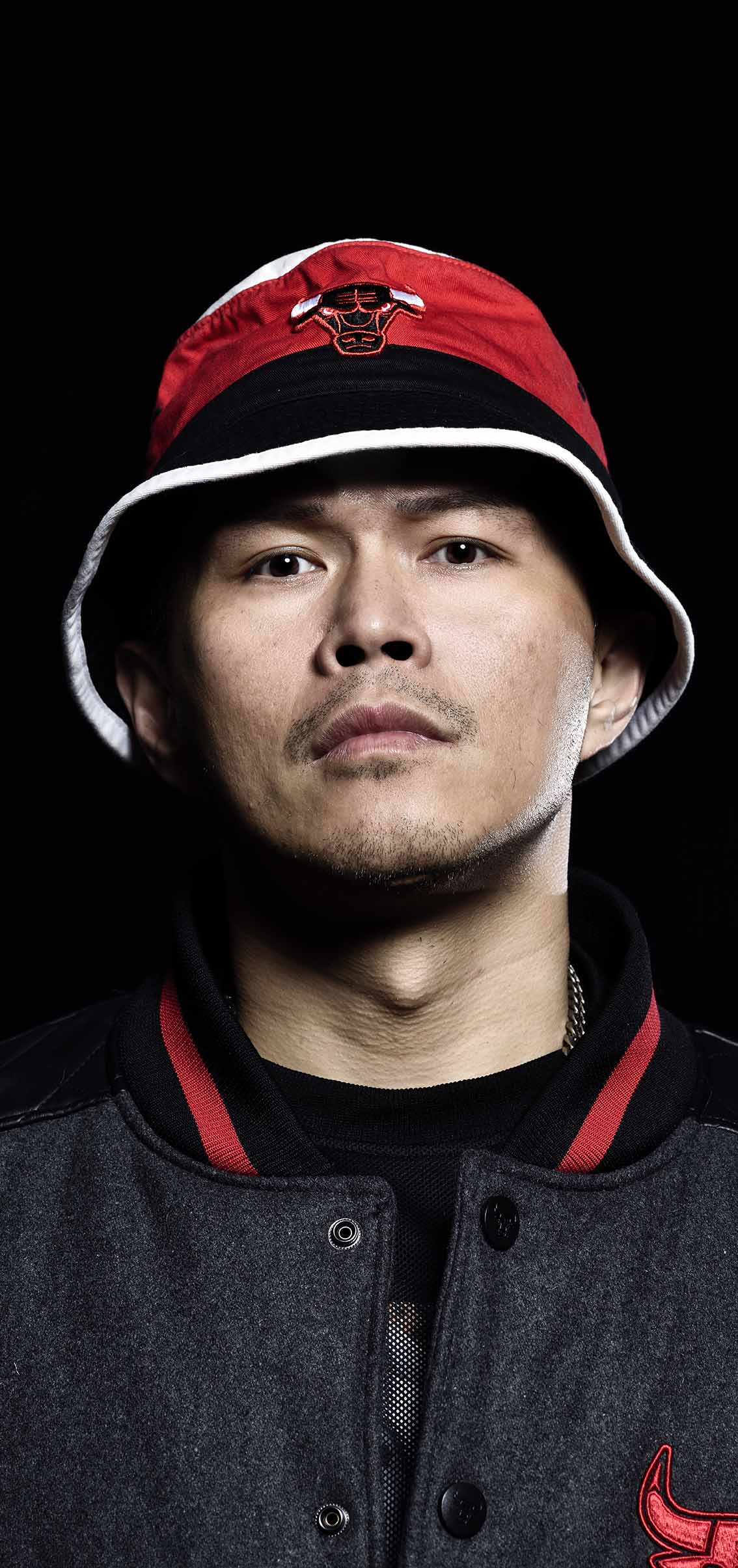

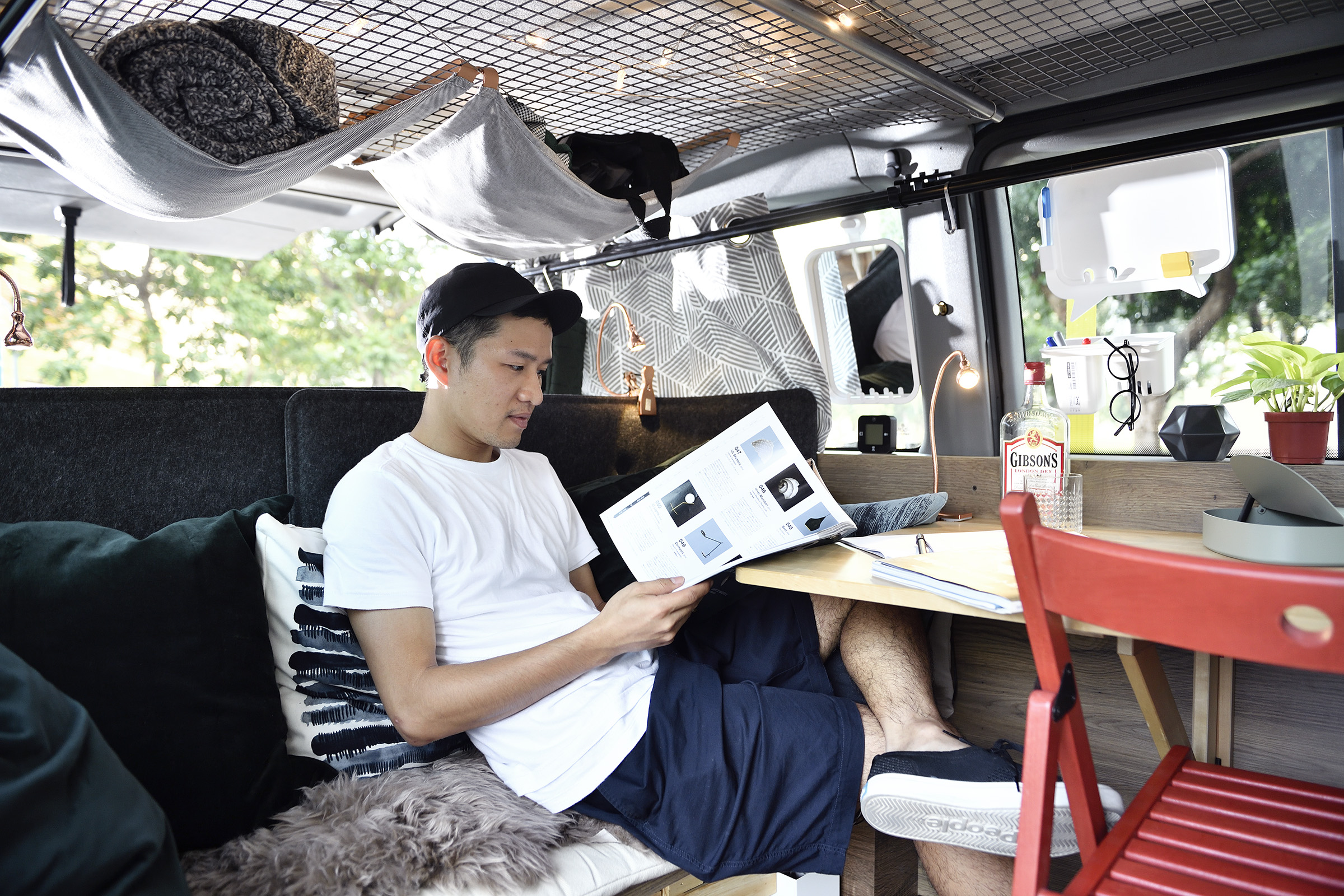

在華語音樂文化的故事長期以民謠與搖滾作為主旋律,外有西洋日韓流行音樂的夾攻之下, 有一群熱愛嘻哈的孩子把饒舌音樂當作事業,燃燒了自己的身家和青春歲月,創立了各具特色的饒舌廠牌。從金曲獎到小巨蛋,從台灣到世界,他們建立了屬於自己的文化與版圖。我與團隊們走訪了台灣這四個最具規模與代表性的獨立嘻哈廠牌,包括我創立的顏社、大支的人人有功練、以熱狗為首的本色音樂,以及台中的新興勢力混血兒娛樂。

很多人以為嘻哈是從2017一檔中國選秀節目鵲起爆紅的新寵,我想讓他們說說自己的故事,談談在台灣當個饒舌歌手怎麼生活,他們又如何以生活為創作養份,怎樣赤手空拳到橫掃整個樂壇。這是一整個世代的台灣小孩,從喜歡嘻哈並且活在其中的故事,他們叫做嘻哈囝。